アライグマの効果的な対策とは?ご自分でできる対策・撃退法をご紹介

「倉庫をアライグマに荒らされた…」

「屋根裏に何かいる…もしかしてアライグマ?」

あなたはこんな悩みを抱えてはいませんか?

こんにちは。「みんなの害獣駆除屋さん」の木村です。

実はアライグマは日本中で大繁殖していて、都市部でもよく出没しているんです。

私たち「みんなの害獣駆除屋さん」にも、アライグマのお悩みに関するお問い合わせをよくいただきます。

もしアライグマがきている場合は、すぐにでも対策する必要があります!

そのまま放置すれば、建築物や健康への被害が生じる可能性があるんです。

ですので今回は、アライグマの対策法を詳しくご紹介します!

さらに駆除や被害についてもご説明しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

あなたの悩み解決の手助けになれば幸いです。

それでは参りましょう!

※「アライグマ対策をすぐにしてほしい」そんな方はみんなの害獣駆除屋さんにお任せください。

最短30分で駆けつけ、被害状況にあった対策をいたします◎

アライグマの特徴

まずは家やその周りにいる動物が、本当にアライグマなのかを確認しましょう!

アライグマの特徴などをご紹介しますね。

| 大きさ | 体長:40~60cm 尾長:20~40cm |

|---|---|

| 見た目 | 全身:灰色・茶色 尾:白黒のしま模様 |

| 食べ物 | 雑食(哺乳類・鳥類・魚類・爬虫類・昆虫類・植物などなんでも食べる) |

| 足跡 | 5本指で、人間の赤ちゃんの手のような形 家の柱や庭の木などに5本の爪あとが残ることもあります |

| 特徴 | ・市街地にも住んでいる ・夜行性 ・繁殖期(1〜6月)や寒い時期に家屋に侵入する被害が増える |

北米原産のアライグマは、見た目のかわいさとアニメの影響もあり、動物園で飼育したりペットにしたりするために、日本に持ち込まれました。

その過程で逃げ出したり、飼いきれなくなった人が逃がしたりした結果、野生化して現在にいたります。

沖縄以外の各地に生息しており、森・農地・住宅街など様々なところに住んでいます。

アライグマはエサ場に近いところに複数のねぐらをつくり、転々としながら生活しています。

またアライグマは1年で平均3〜5頭生みますが、日本には天敵の動物がいないため、どんどん増えているんです。

それに伴って生息地域も徐々に広がっています…。

ここまでアライグマの特徴をご紹介しました。

家の周りにいる動物かハクビシンか判断できたでしょうか?

ではいよいよアライグマの対策法をご紹介します!

※「屋根裏にアライグマがいるかも…」そんな方はみんなの害獣駆除屋さんにご相談ください。

無料で現地調査を行っていますので、不安な方はお気軽にお問い合わせくださいね!

アライグマの効果的な対策

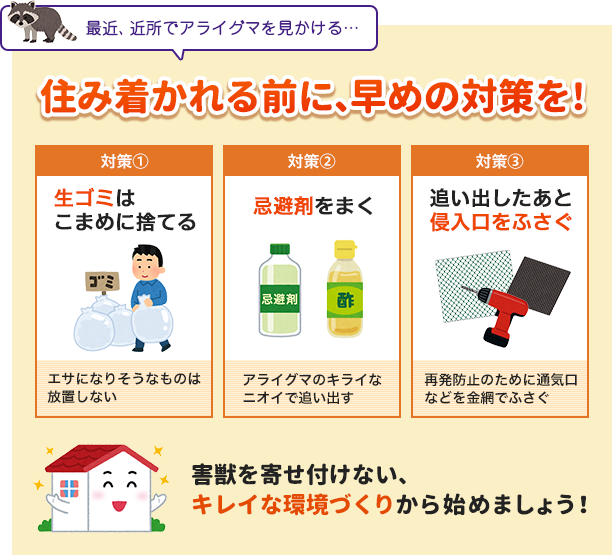

「近所でアライグマを見かけるけど、まだ被害はないから大丈夫!」

「私の家にアライグマが住み着くことはないでしょ〜」

と思って何も対策せず放置すると、気づいたときにはもうアライグマのすみかになっているかもしれません…!

天井が抜け落ちたり家族やペットがケガをしたりと、被害が大きくなって取り返しがつかなくなる前に、早めに対策をしましょうね。

対策①エサになりそうなものはすべて片付ける

アライグマは雑食性で、基本的になんでも食べます。

生ゴミ・食べ残し・ペットフードなど人が出すものでも食べてしまうんです。

もし屋根裏に住まれている場合は降りてきて物色されるかもしれません。

ですのでゴミはすぐ袋にまとめて口を縛り、ペットフードも放置しないようにしてくださいね!

また庭の木になっている果実や畑の野菜はすべて収穫しましょう。

さらに外で鯉やカメなどを飼っている方は、金網・柵で囲って対策するのがオススメです。

対策②忌避剤で寄せ付けなくする

忌避剤とはアライグマが嫌いな成分を使うことで、近づけないようにする対策グッズのことを指します。

この忌避剤を使うことで、アライグマを傷つけずに遠ざけることができるんです!

今回はいくつかオススメの忌避剤をご紹介しますね。

ウルフピーとはオオカミのおしっこのこと。

アライグマの天敵であるオオカミのニオイを使うことで、アライグマを追い出したり、寄せ付けなくするというものです。

若干においは気になるかもしれませんが、自然に優しい忌避剤ですよ!

こちらは木酢液やタールなどいくつもの成分を使って、アライグマを追い出す対策グッズです。

正露丸に似たにおいがしますが、2ヶ月ほど効果が持続します!

10種類の天然植物の成分を含んだシートが入っております。

雨に濡れてもニオイ成分が流れ出さないので、1年ほど効果が持続するんです。

さてここまで、オススメの忌避剤をご紹介しました。

対策をしたい方はぜひ参考にしてくださいね!

なおアライグマは、「外来生物法」や「鳥獣保護管理法」という法律で守られている動物です。

勝手に捕獲したり傷つけたりすることは禁止されておりますので、この点は注意してくださいね!

対策③隠れられそうな場所は封鎖する

アライグマは体が柔らかいので、以下の隙間でも入り込んでしまうんです。

- 換気扇

- エアコンの室外機

- 屋根や軒下のスキマ

- 通気口

ですので金網・板など頑丈なもので封鎖し、しっかり固定しましょう!

なお封鎖する前に、室内にアライグマがいないか必ず確認してください!

中にいるまま封鎖してしまうと、中で餓死して死体が腐ってしまうことも…。

ニオイや建物に被害が出てしまうので、しっかり確認してくださいね。

アライグマの侵入を予防しましょう!

ここまでアライグマへの対策法をご紹介してきました。

さらに対策を完了しても油断せず、二度と悩まないための予防をしましょう。

実は予防法は対策とほぼ同じです。

- 餌になるものは放置せず、清潔な環境を保つ

- 害獣が通れそうなスキマがないか日々チェックする

- 木の枝が伸びていたら伐採する

- 忌避剤を設置する

これらを意識して、アライグマの侵入を予防してくださいね!

「いちいちスキマがないか確認するのは面倒くさいかも…」そんな方はみんなの害獣駆除屋さんにお任せください。

弊社ではトータルでアライグマ駆除・予防を行っています。

- 害獣の特定

- 捕獲・駆除

- 侵入口の封鎖

- 清掃・消毒

侵入口を閉じる作業まで行った場合、1年以内に再発したら、無償で再調査・再施工をさせていただきます。

※再発防止施工を行った場所以外から侵入している場合は保証対象外となります。

「アライグマを完璧に追い出して、安全でキレイな家を取り戻したい!」という方はぜひお問い合わせくださいね◎

アライグマの駆除も視野に入れる

アライグマの対策をしてもうまくいかない場合、捕獲・駆除を検討してもいいかもしれません。

駆除する際は以下の2つを選択肢として考えましょう。

- 自治体に相談する

- 害獣駆除業者にお願いする

それぞれ詳しくご説明します。

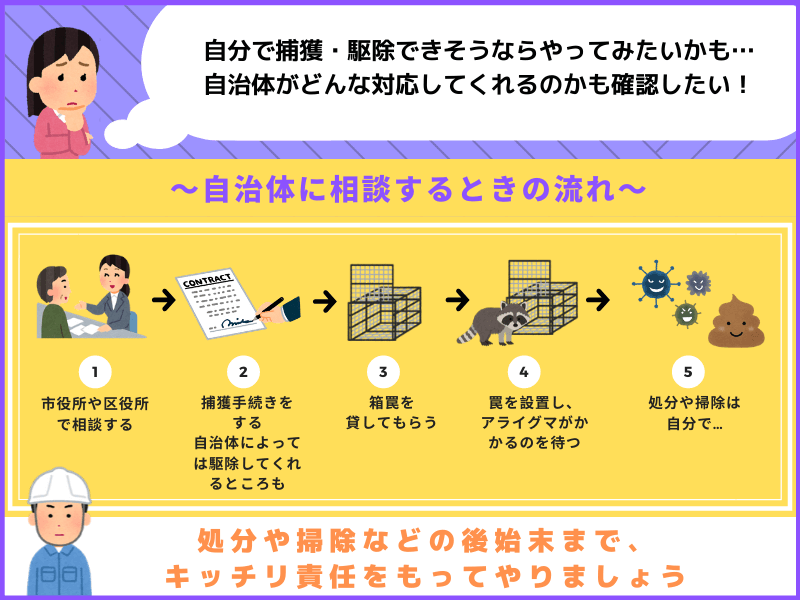

1.自治体に相談する

先ほどご説明した通り、アライグマは害獣であると同時に「外来生物法」や「鳥獣保護管理法」という法律で守られている動物です。

勝手な捕獲・駆除は法律に違反してしまう可能性もあるので、まずは自治体に相談してみましょう!

自治体によっては駆除を手伝ってくれたり、箱罠を貸してくれたりします。

また自治体によってはアライグマの防除計画がありますので、まずはお住まいの地域の自治体に相談してみましょう。

(参考:アライグマ対策|北海道庁環境生活部環境局自然環境課、アライグマ・ハクビシン対策|東京都環境局)

捕獲・駆除の許可がおりたら、箱罠を仕掛けて捕まえてください。

網状の箱の奥にエサを置いてアライグマをおびき寄せ、中に入ったところで入り口が閉まります。

アライグマがよく出没する場所に設置して、かかるのを待ちましょう。

かかったら処分することになりますが、事前に処分方法も自治体と相談しておくことをオススメします。

場合によっては自分で殺処分しなければなりません…。

捕獲したあとのこともしっかり考えて、自分で駆除するかを検討してくださいね。

なおご自分で駆除する方法は、こちらで詳しくご説明しています。

気になる方はぜひチェックしてください!

アライグマを駆除するには?害獣被害やすぐできる対策法もご紹介

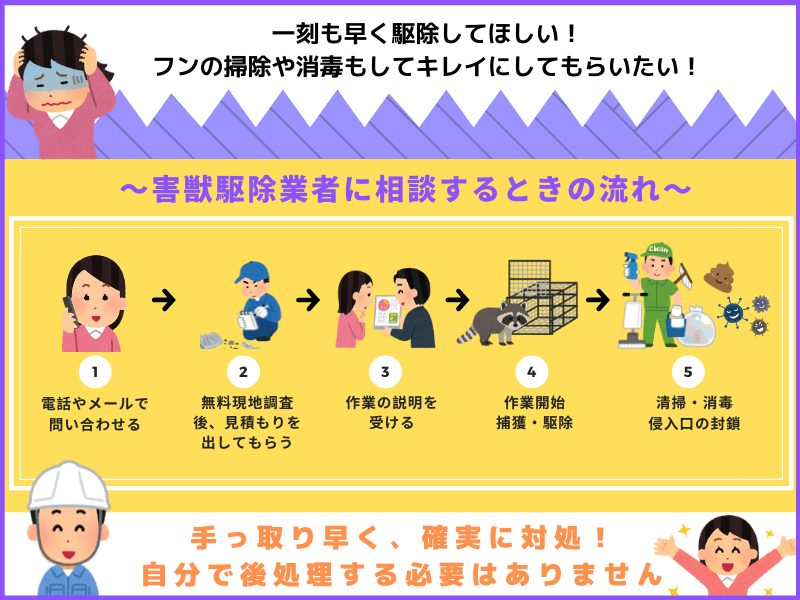

2.害獣駆除業者に依頼する

「自分で捕獲して処分しなきゃいけないなんて絶対ムリ…!」

「もし噛みつかれたりしたらどうしよう…」

「フンとか掃除するのは汚いし、絶対臭いしやりたくない…!」

そんな方は害獣駆除業者に頼むのが、1番手っ取り早く確実に捕獲・駆除できますよ。

罠の設置も処分もすべて業者側で行います。

とくに私たちみんなの害獣駆除屋さんは、以下のお悩みも解決いたします!

「法律とかちゃんと守ってくれるのかな…」

法律や各自治体による条例にも柔軟に対応いたします。

捕獲・駆除の許可申請の手続きなども私たちが行うので、面倒な書類に悩む必要もありませんよ!

またしっかり清掃・消毒するので、アライグマが住み着く前のキレイなお部屋を取り戻せます。

私たちは害獣駆除の専門家ですので、安心してご相談くださいね。

アライグマによる主な被害3つ

ではもしアライグマに侵入されると、どんな被害が発生するのでしょうか?

考えられるのは以下の3つです。

- 食害

- 建築物への被害

- 健康への被害

よくある被害として、野菜や果物を食い荒らす「食害」があります。

畑や庭の木を荒らされてしまいかねず、例えばスイカは手で器用に穴を空けておいしい実だけを食べます。

また建築物へもかなりな被害が予想されます。

長い間住み着かれると、フン尿が溜まって天井が腐り、最終的には抜け落ちてしまうことも…!

普段生活しているところなら、すぐ気づいて対策もできますが、空き家だと発見が遅れてしまうんです。

また、アライグマは木登りが得意なので、庭の木の枝をつたい屋根裏に侵入することもしばしば。

伸びた枝はこまめに伐採するようにしましょう。

さらにアライグマは病原菌や寄生虫を持っていることが多く、噛まれたり、触ったりすると感染してしまうおそれがあります。

(参考:アライグマの感染症について/奈良県公式ホームページ)

家の中でアライグマのフン尿がたまり続けると、カビが生え、住民のアレルギー発症の原因になることも。

アライグマを見つけたら、むやみに近づかず、触らないようにすると同時に、これ以上被害を拡大させないために早めの対策が大切です!

アライグマ対策は「みんなの害獣駆除屋さん」にお任せ

アライグマの被害を防ぐためにも、対策をはじめ、確実な追い出し・再発防止を行う必要があります。

「対策を自分でできるか不安…」という方は、私たち「みんなの害獣駆除屋さん」にご相談ください!

ご相談は無料!年中無休でお電話・メールにて受け付けております。

「ひとまず被害の状況を知りたい」という方もお気軽にご相談いただければと思います。

地域密着型という強みをいかし、最短30分で現場まで駆けつけることが可能です。

そのため被害が拡大する前に駆除・対策ができますよ。

アライグマなどの害獣は、一度気に入った場所に何度もやってくるため、根本から対策する必要があります。

捕獲のみや、清掃・消毒にプラスで侵入口の封鎖…というように、被害状況やご希望に合わせて、ピッタリの作業を提案します。

ご自分での対策に少しでも不安がある方はご相談ください!

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございます。

この記事をまとめると、以下の3つになります。

- アライグマを放置すると、建物の倒壊の原因にもなる

- 日ごろから、アライグマのエサになりそうなものは片付ける

- 捕獲・駆除するなら、自治体or業者に相談する

「最近屋根裏から足音聞こえるけど、アライグマのしわざかも…?」

「どの動物かは特定できないけど、早めになんとかしたい!」

という人は、ぜひみんなの害獣駆除屋さんにご連絡ください。

無料で現地調査をし動物の特定をしてから、状況や地域に応じた駆除・予防をいたします!

この記事を読んだあなたが、アライグマに怯えることなく、毎日安心して暮らせるよう祈っております。

以上、害獣駆除専門家、木村でした。

この記事を監修した害獣駆除の専門家

木村まさひろ

アライグマに住み着かれる前に、忌避剤を撒いたり建物のスキマをふさいだり、日頃から対策を行うようにしましょう。

もしすでに建物内で見かける場合、自治体やときにはプロの業者に相談して、捕獲や駆除を検討してみてくださいね。

0120-610-479

0120-610-479

- 被害状況は、写真を見な

がらご説明するから納得! - 駆除は○円、消毒は○円、

と分かりやすく料金を

ご説明します。そして、

必要な作業のみお選び

いただき作業します。

-

■ 屋根裏・床下

フンや食べかすが腐敗し、

天井が抜けたりします。 -

■ 外壁(断熱材)

巣の材料としてちぎられたり、

ダニやノミの巣窟に! -

■ ダニ

10匹のダニは10週間で3千匹、

3千匹のダニは10週間後には

90万匹、と恐ろしいスピード

で増える!

アレルギーや湿疹の原因に。

![]()

- アライグマを駆除するには?害獣被害やすぐできる対策法もご紹介

- アライグマの効果的な対策とは?ご自分でできる対策・撃退法をご紹介

- イタチを自力で駆除するには?駆除法や必要なグッズをプロが解説!

- イタチが来たらどう対策すればいい?生まれる被害や自分でできる対策法

- ハクビシンやタヌキの足跡はどんな形?害獣の足跡の特徴・見分け方

- 害獣による被害に保険は適用される?被害ごとに保険対象かどうかご紹介

- ハクビシンの鳴き声とは?プロが生態や対策法もあわせて徹底解説!

- ハクビシンを忌避剤で追い出す!オススメの忌避剤や設置方法をご紹介

- 【ハクビシンを駆除するには?】ご自分でできるオススメの駆除・対策法

- 【動物のフン】ハクビシンなど害獣のフンの見分け方・起こりうる被害

- 害獣駆除の補助金は何円もらえる?補助金をもらう仕組みや手順をご紹介

![]()